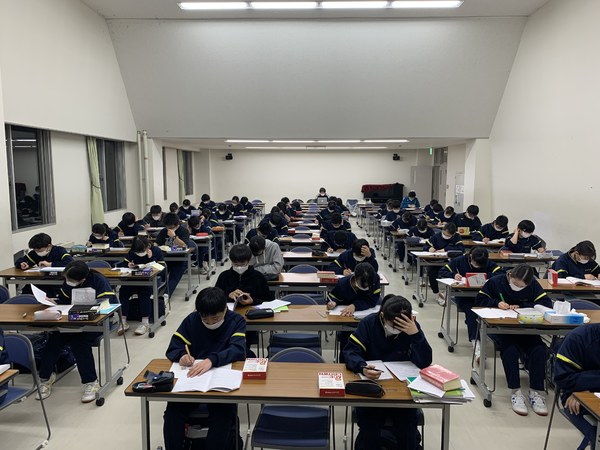

学習合宿の夜は「自習」です。

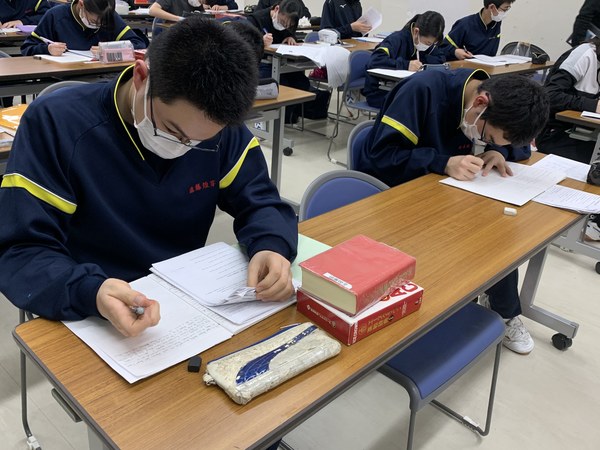

今回の春季合宿では中学生は3時間、高校生は3時間30分の自習時間があります。この間、休憩などはありません。トイレや水分補給のときはそっと出て、そっと戻ってきます。

「自習ができる」ことは学力向上、もっと大きく言えば、人間力向上のために不可欠な要素だと思います。

自習をするためには、まず、何をするか自分で決めなければなりません。そして自分で自分を律しなければなりません。この2つができるなら、勉強だけではなく、たいがいのことは向上していくのだろうと思います。

もちろん、最初から長時間の自習ができるわけではありません。そのために、成蹊中では様々な仕掛けをしています。

成蹊中では通常の学校生活でも、部活動のない水曜と木曜、また、土曜日の委員会活動の時間にも委員会所属のない生徒は1時間30分程度の自習時間があります。

入学して最初の自習の日には、まず、先輩の自習を見に行きます。すると、自習とは何か、理屈ではなく雰囲気を通して感覚的に理解します。教員が教えるより、ずっと早く、本質的に学びます。

それでも、最初は何をすれば良いかわからず、そわそわする生徒も多くいます。しかし、そういう生徒も次第になじんでいきます。それは隣の生徒、あるいは教室全体が一つの環境になっているからです。人間は環境に左右されますので、周囲がやっていれば自分も当然そういうものと思います。一人ではできないことも、集団の中でできるようになっていきます。

また、合宿での仕掛けは「学年を越えた座席」です。一つのテーブルの中央に上級生が座り、両サイドには下級生が座って自習をします。後輩は先輩の背中から、よりレベルの高い自習とは何かを学びますし、先輩は後輩の手前いいかげんなことはできません。こういった相乗効果を生むことができるのも中高一貫の大きな強みです。(ちなみに、今回の合宿ではソーシャルディスタンス確保のため行っていません)

こういった経験値を積み重ね、入学して1年後には3時間の自習は当たり前のようにできますし、もっとやりたいという声も聞こえてくるようになります。

勉強は苦しく辛いものというイメージも強くありますが、本来、新しい知識が増えたり、分からなかったことが分かるようになることは、他の動物にはない人間の根源的な喜びです。自習の楽しさが分かってくると学力も伸びてくるように思います。